配资之家门户网站 从 ChatGPT Edu 、Google 到DeepSeek,看教育 AI 的系统化探索

生成式人工智能的发展,正在把教育带入新的阶段。技术浪潮从通用场景扩展至垂直领域,教育成为其中最复杂、也最具潜能的试验场之一。

过去几年,ChatGPT、Gemini、DeepSeek 等模型重塑了人们的信息获取与知识生成方式;而如今,教育领域的关注点正从「能否使用 AI」,转向「如何让 AI 融入教学过程」。

从当前产业实践来看,教育 AI 的落地正呈现出两种相对突出的路径。一种是由大型模型及智能体衍生出的教育版本,由技术平台主动切入教育场景;另一种则是以教育产品为主体、搭载或自研智能体的创新生态,由教学实践推动技术适配。它们或许尚不足以定义未来的最终形态,但为我们观察当下教育科技的演化提供了有价值的视角。通过比较这两种路径的并行发展,可以更清楚地理解 AI 如何在教育体系中被接受,被改造,并逐步形成新的协作形态。

近年来,大型模型厂商开始将教育视为重要的垂直应用领域,尝试在通用技术之外,探索更具场景针对性的版本与功能。教育场景的需求不再是单纯的信息生成,而涉及学习路径,知识理解和教学伦理的复杂平衡。

2024 年底,OpenAI 发布 ChatGPT Edu,为教育机构提供了专门版本,使生成式 AI 开始以更系统化,可管理的形态进入高校教学与科研场景。该版本在功能上强化了隐私保护,管理员控制与多用户协作,配备 GPT-4o 模型的文本与视觉理解能力,并内置「Study Mode」,以鼓励 AI 通过提问和提示引导学生思考,而非直接给出答案。加州州立大学系统(CSU)率先部署 ChatGPT Edu,为 23 所校园的 46 万名学生和 6 万余名教职员工提供统一接入,这是目前美国规模最大的高校级 AI 应用之一。

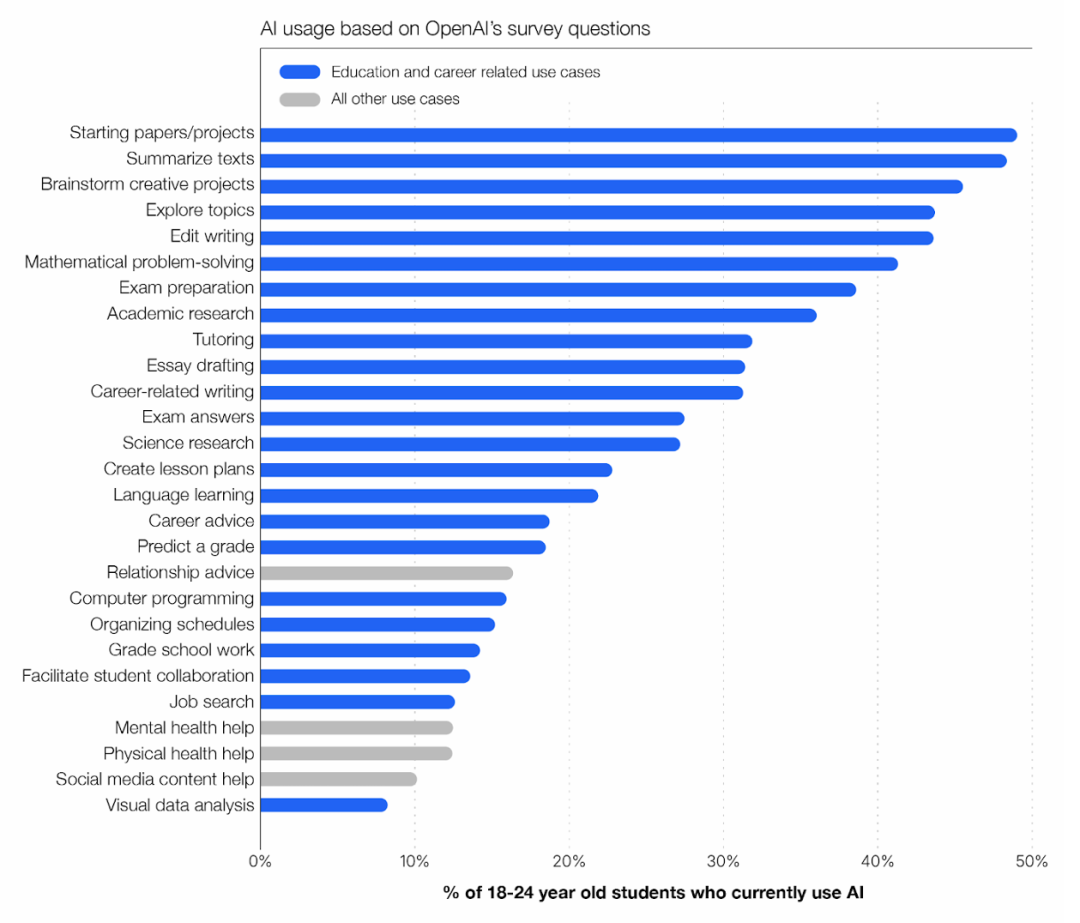

根据 OpenAI 于 2025 年 1 月发布的调查数据,在 1,200 名 18 至 24 岁的美国学生样本中,49% 的受访者将 ChatGPT 或类似工具用于启动论文或项目写作,48% 用于总结长篇文本,45% 用于创意构思,44% 用于探索研究主题,另有 44% 在写作修改环节中使用 AI 辅助。与社交或娱乐类用途相比,学习和学术活动占比明显更高。这一结果显示,AI 在学生学习中的角色正由「答案提供者」转向「思维合作者」,更常被用于知识建构与表达优化。

18-24 岁学生使用 ChatGPT 场景(图片来源:OpenAI)

在教师端,OpenAI 推出的「Teaching with AI」资源库,为教育者提供生成教学大纲,课堂讨论题和测验内容的支持,并与美国教师联合会合作制定课堂使用指引。这一系列动作显示,AI 平台的教育化尝试正从工具层进入制度层,其目标不仅是扩展功能,更是寻求教学过程中的可解释与可控。

而与此前主要面向课堂教学的应用不同,Google 近期推出的 「Google Skills Learning Hub」 代表着教育 AI 生态的又一次拓展。该平台整合了 Google Cloud、DeepMind 与 Google for Education 的资源,提供涵盖生成式 AI、数据分析、职业证书等约 3,000 门课程,目标是让学习者在一个统一入口中掌握 AI 时代的核心技能。

Google Skills Learning Hub 页面(图片来源:Google 官网)

这一布局的核心意义不在「新增课程」,而在于教育体系本身的再组织。它让 AI 不再只是教学工具,而成为教育内容与技能框架的组成部分。换言之,AI 正被制度化地纳入「学习的对象」与「学习的路径」。从中可以看到,技术平台正尝试从内容层面参与「再教育」的过程,既为学生提供面向未来劳动力市场的能力体系,也为教师与教育机构建立 AI 素养培训机制。

无论是 OpenAI 的 ChatGPT Edu 为高校提供的教学与研究接口,还是 Google 通过过 「Google Skills Learning Hub」 试图构建的全球学习资源网络,二者都在推动教育从「使用 AI」走向「以 AI 为核心的再学习体系」。这表明,教育 AI 的系统化进程已不再局限于「课堂智能化」,而是在向更深层的教育体系重组延伸。AI 正在同时影响课程内容、教学结构与学习技能的形成机制。

与技术平台的「自上而下」探索相比,教育产品端的创新更具实践性。它们直接面向教师、学生和学校,在教学,作业与教研等场景中验证 AI 的可行性。

Khan Academy 与 OpenAI 合作推出的 Khanmigo 是较早的代表之一。它通过苏格拉底式提问引导学生理解概念,在学习路径中强调「过程性反馈」而非「结果导向」。教师可利用其生成测验,批改指导与课堂讨论问题,使教学资源从人工生产转向「人机共创」。截至 2025 年,Khanmigo 已进入美国 200 多个学区试点,部分地区数据显示教师备课时间平均减少约 30%。这类产品表明,AI 可以在教学组织环节承担新的辅助角色。

在亚洲,也出现了基于课程标准的生成式 AI 教育平台。韩国教育科技公司 Acrosspace 于 2024 年 10 月推出面向青少年的教学连接型 AI 服务 「GPTeens」,旨在提升中小学生的阅读理解与提问能力。该平台可应用于数字课程、信息教育、课后学习等多个环节,依据学生年级与理解水平生成个性化回答,并通过教学数据优化学习路径。其特色在于采用青少年保护算法与内容过滤机制,确保 AI 回答的教育安全性与可靠性。韩国各市道教育厅目前正制定相关生成式 AI 使用指引,GPTeens 的推出被视为推动学校安全应用 AI 的探索案例之一。

在教师端,MagicSchool、Eduaide.ai 与 Brisk Teaching 等平台以教师为主要用户,提供教案生成,作业批改与课堂管理功能。MagicSchool 称其工具已覆盖 160 个国家,服务超 600 万教师。AI 工具正被视为提升教师工作效率的 SaaS 服务,而非替代教学主体的系统。

在中国,类似的趋势也在形成。DeepSeek 作为国内具有代表性的通用大模型之一,已被多所高校和教育研究机构引入教学与科研平台。西安交通大学在校园智能平台「交晓智」中部署 DeepSeek-R1,用于课程答疑、论文摘要与科研支持;上海交通大学的数学与工程课程则采用 DeepSeek-V3 进行解题思路展示与学习路径推理;中国教育科学研究院的「数字教科院」平台使用 DeepSeek 辅助政策分析与学术研究。这些实践多以「本地化部署」的形式进行,在保障数据安全的同时,为教师和学生提供可控的 AI 支持。

与国际平台直接面向用户的商业模式不同,DeepSeek 的教育应用主要集中在高校端的系统整合。其特点是「数据不出校」「模型可定制」,在隐私与成本方面更符合本地教育体系需求。教师利用模型进行课程设计,文献整理与内容生成,学生则在课堂中通过系统获得即时反馈。这种「教育系统内化式 AI」的探索,代表了一种以机构为主导的教育智能化路径。

从更广义的角度看,教育 AI 的价值链正在被重新组合。通用模型提供推理与生成的基础层,教育产品负责教学内容与界面的中间层,学校与教师形成反馈与评估的应用层。AI 被嵌入这一循环后,教育系统的知识生产与反馈方式正在发生结构性变化,但这种「共生结构」尚未稳定,其成效仍需长期观察。

随着底层模型与教育平台的界限不断模糊,AI 正逐渐从外部工具转变为教育体系的一部分。ChatGPT Edu、Gemini for Education、Khanmigo、GPTeens 与 DeepSeek 等案例,反映了不同国家和机构在路径选择上的多样性,即有的强调开放合作,有的注重本地化与安全性。

更深层的议题在于教育系统与文化结构的适配。教育是一种社会性活动,不同国家的课程体系,教师角色与学习文化,决定了 AI 的渗透方式。韩国在课程标准上的对齐尝试,中国高校以 DeepSeek 为代表的本地化部署,都在说明教育 AI 的演进,不只是技术革新,而是一种制度与文化的共建过程。

当 AI 从外部工具转化为教育系统的内在成员配资之家门户网站,它所改变的,不只是教师的角色,更是学生的学习方式与学校的组织逻辑。AI 参与课程设计,生成学习路径和提供即时反馈,也促使师生关系与教学结构发生重构。教育 AI 正在从辅助性工具,转变为学习体系中的协作要素。它的意义,或许不在取代任何角色,而在促使教育重新定义「学习」本身。

配查信提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资之家门户网站 莫言发文悼念杨振宁

- 下一篇:配资之家门户网站 文旅节庆